Certaines villes et personnalités sont emblématiques d’ères sociales et culturelles. Par exemple, Sid Vicious et le punk rock dans les années 70 en Angleterre ou Seattle avec le grunge et Kurt Cobain dans les années 90. Pour d’autres, la reconnaissance n’a pas été aussi importante. Dans les années 80, le queercore voit le jour à Toronto. Le genre naît d’un mouvement DIY expérimental d’artistes dykes, fags et trans autoproclamés travaillant sur tous les médias pour s’exprimer et se voir à leur image sur papier, à l’écran et sur scène.

G.B. Jones, l’artiste canadienne aux multiples talents, est la mère du queercore. En 1985, elle cocrée le magazine J.D.’s avec son collaborateur Bruce la Bruce. La publication a été le précurseur de nombreuses autres revues du genre avec ses polémiques et manifestes effrontés comme Don’t Be Gay. Le magazine publie également des œuvres queers et féministes, notamment Tom Girl, l’adaptation lesbienne érotique de Tom of Finland par G.B. Jones. En ce qui concerne l’acronyme, il signifiait parfois Juvenile Delinquents, et d’autres fois JD Salinger, Jeffrey Dahmer ou encore James Dean.

La même année, le groupe entièrement composé de femmes, Fifth Column, a lancé son premier 33 tours, To Sir With Hate, qui a depuis été présélectionné pour le prix de musique Polaris. À travers la tournée, l’échange de cassettes, et la création d’une communauté marginale, G.B. Jones a tissé des liens avec d’autres artistes femmes et queers en recherche de la visibilité, du moins entre eux. Jones a commencé à collaborer et à faire jouer ses amis dans des films Super-8 comme The Yo-Yo Gang, un film d’exploitation lo-fi à propos d’un groupe de lesbiennes punks féministes qui font les 400 coups dans les rues de Toronto.

« Il était question de l’autoreprésentation des personnes queers en contraste avec leur représentation dans les médias et de la manière dont nous voulions nous réap- proprier notre image », a affirmé Jones.

« En gros, nous voulions simplement utiliser tous les supports que nous pouvions ».

Près de 40 ans plus tard, Jones fait encore de la musique, des films et de l’art queer à Toronto. Son nouveau groupe, Opera Arcana (un duo avec Minus Smile de Kids on TV), compose des bandes sonores aériennes, sombres et ésotériques pour des films qui ont de la difficulté à se faire diffuser, même dans les festivals de films LGBTQ où des cinéastes queers expérimentaux ont trouvé leur public à leurs débuts. Cette année, Opera Arcana sort deux nouvelles bandes sonores et un microalbum, et G.B. Jones travaille sur la remastérisation de l’album Fifth Column qui est sorti en seulement 500 exemplaires. Même si les temps ont changé, Jones est restée la même, du moins lorsqu’il est question de vouloir garder les choses expérimentales et ouvertement queers.

« Les personnes queers devraient avoir leur propre culture, affirme Jones. Nous devons recréer les communautés que nous avions dans les années 80. On dirait qu’il faut toujours continuer de les recréer, encore et encore. Il faut travailler pour les garder en vie ».

__

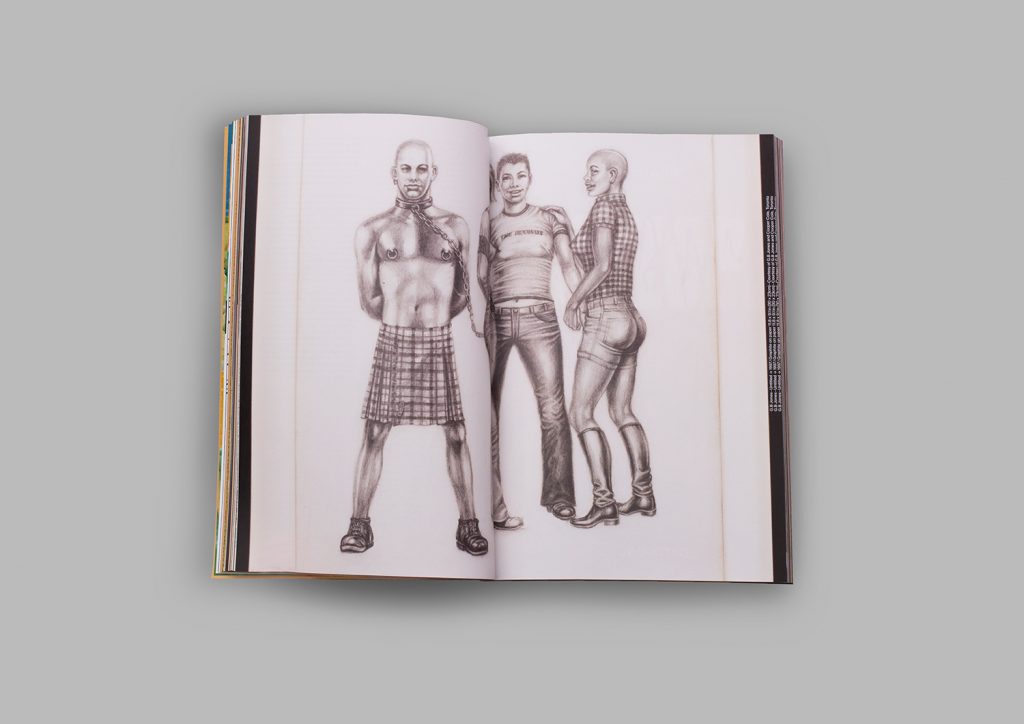

*G.B. Jones – Untitled – 1997 / Graphite on paper 11.8 x 9.1 in (30 x 23 cm) – Courtesy of G.B. Jones and Cooper Cole, Toronto

__

Jones y travaille sans relâche. Ses oeuvres sont actuellement exposées à la galerie Cooper Cole de Toronto, et Jones a récemment publié un texte dans A Queer Anthology of Sickness par Pilot Press au Royaume-Uni. Au cours des dix dernières années, elle est apparue dans deux documentaires sur ses contributions avec son look signature : cheveux ondulés rouges jusqu’au bas du dos, la peau blême et une paire de lunettes fumées noires et opaques qui s’agence avec le reste de son habillement entièrement noir. Jones apparaît dans She Said Boom : The Story of Fifth Column, où elle raconte les débuts du style queercore, la tournée du groupe avec Team Dresch et le lancement de chansons chez les maisons de disques phares américaines K Records et Kill Rock Stars avant la séparation officielle du groupe en 2002. Dans le documentaire Queercore : How to Punk a Revolution (2017), le directeur Yony Leyser retrace les origines de la pop, du rock et du post- punk queer, à la collaboration entre Jones et La Bruce. Dans le film, Kathleen Hanna, Beth Ditto, John Waters, Kim Gordon et Patty Schemel de Hole parlent de l’héritage perdu du queercore et les générations d’art qu’il a inspiré, notamment riot grrrl.

« Je crois que l’homophobie a eu un certain effet sur l’histoire du riot grrrl, a affirmé Jones, car je le vois comme étant fortement lié au queercore. Je crois aussi que la plupart des femmes qui ont participé à la création du mouvement riot grrrl – en fait je le sais fort bien – l’ont perçu comme un mouvement provenent du queercore ».

Toutefois, comme la majorité des femmes qui faisaient partie du riot grrrl aujourd’hui standardisé et transformé, Jones n’a jamais été intéressée par le type d’attention dont rêvent d’autres artistes. Elle crée avec l’intention de n’être accessible qu’aux personnes queers, aux punks et aux femmes comme elle. Avec tous les médias, elle expérimente encore quelque chose qu’elle voit comme l’esthétique de l’artiste queer, c’est-à-dire vivre comme un marginal qui se définit lui-même plutôt que de réagir aux influences des courants dominants.

« Je crois qu’il y a beaucoup de personnes queers qui, comme dans toutes les sous-cultures et les minorités, veulent désespérément obtenir l’attention et l’approbation des courants dominants. Elles se sentent ignorées et laissées de côté si elles n’obtiennent pas cette validation, affirme Jones, et plutôt que de me sentir ainsi, je me dis : pourquoi ne pas créer mon propre courant et ne pas penser à la validation générale ? Parce qu’elle signifie simplement que vous vous faites exploiter. Je crois que c’est de ça qu’il est question, au bout du compte ».

Par Trish Bendix